200 años en 120 arts.

Autor: Jesús Leguiza

El agro en las distintas etapas de la historia económica argentina.

Lista de posibles artículos, los mismos tendrán títulos con más gancho y un contenido mínimo de 7 a 9 arts. por etapa histórica:

Índice

Prólogo

Introducción

Capítulo 1

1810-1820: Las luchas de la independencia

Art 1 Antes de Mayo de 1810

Art 2 Las vaquerías y los saladeros

Art 3 La agricultura en el norte

Art 4 Las nuevas ideas económicas

Art 5 La primera globalización

Art 6 Belgrano y el Semanario de Comercio

Art 7 El plan económico de Rivadavia

Capítulo 2

1820-1853: Las autonomías provinciales

Art 8 Empréstito de la Baring Brothers

Art 9 Pedro Ferré. Un visionario de la industria y el transporte

Art 10 Las peleas por la caja, aduanas

Art 11 Unitarios y federales

Art 12 Rosas Gobernador

Art 13 Batalla de Pavón

Art 14 Ley de enfiteusis

Capítulo 3

1853-1880: La organización Nacional

Art 15 Las ideas económicas durante al Organización Nacional

Art 16 La tierra pública

Art 17 L’ frigorifique. Charles Tellier. La segunda globalización

Art 18 Los ferrocarriles. Trochas. Etapas y recorridos

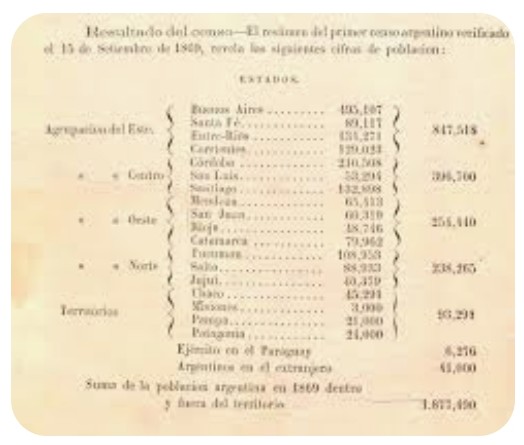

Art 19 El primer censo 1864

Art 20 La economía del azúcar en el NOA. Obispo Colombres

Art 21 La conquista del desierto

Art 22 Vélez Sársfield y el régimen de propiedad arts. 2503 y 2614

Art 23 …

Art 24 La segunda globalización

Capítulo 4

1880 -1916: La Agricultura y la generación del 80

Art 25 El Capitalismo argentino a fines del siglo XIX

Art 26 La dirección de Agricultura del Ministerio del Interior

Art 26 Cartas de Sarmiento desde EEUU

Art 27 …

Art 28 La creación del Ministerio de Agricultura

Art 29 El Libro del Estanciero, del autor del Martín Fierro.

Art 30 Los inmigrantes

Art 31 La primera colonia agrícola

Art 32 Amado Bonpland, Thais y otros

Art 33 El proceso de ocupación de la tierra

Art 34 El grito de Alcorta y la FAA

Art 35 Impacto de la 1era. Guerra Mundial

Art 36 Los gremios empresarios SRA, CRA, FAA, Coninagro

Capítulo 5

1916-1930: Los radicales

Art 37 La nueva ganadería

Art 38 Semillas, contrato a Guillermo Blackhouse

Art 39 La repercusión de la crisis de 1929

Art 40 El pacto Roca-Ruciman

Art 41 1era. Revolución agrícola argentina

Capítulo 6

1930 -1946: La década infame

Art 42 Predominio pampeano

Art 43 Elevadores de granos

Art 44 Lucha contra la langosta

Art 45 La creación de la JNG y la JNC

Art 46 La Junta Nacional del Algodón

Art 47 Impacto de la 2da. Guerra Mundial

Capítulo 7

1946 -1955: Durante el peronismo

Art. 48 Política agrícola del peronismo. 1er plan quinquenal

Art 49 Instituto Nacional de Granos y Elevadores

Art 50 Las obras de infraestructura, sistemas de riego

Art 51 La expansión extrapampeana

Art 52 El IAPI y la Agricultura

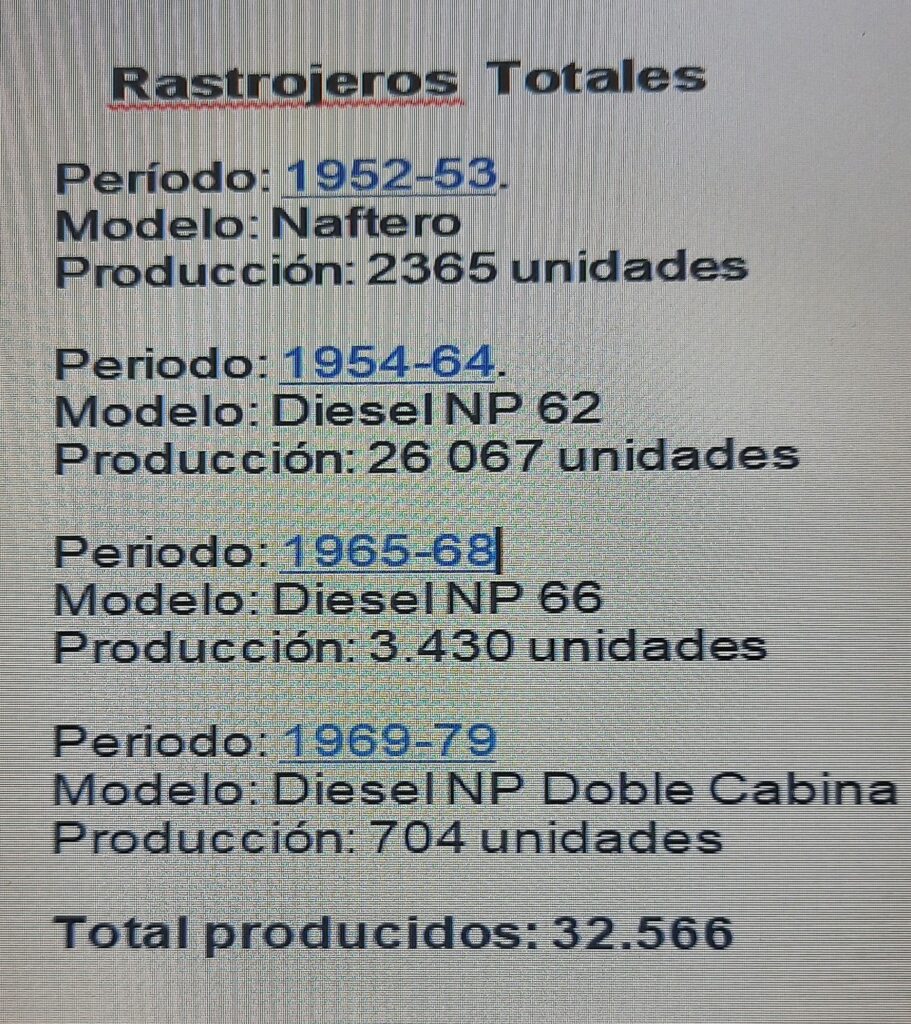

Art 53 El tractor Pampa y el Rastrojero

Art 54 Antecedentes para una ley de Semillas

Art 55 El GATT y el comercio internacional

Art 56 Más gremios empresarios CRA

Art 57 Estatuto del Peón Rural

Capítulo 8

1955 -1983: Entre civiles y militares

Art 58 La sustitución del transporte interno: el camión

Art 59 Aparecen las retenciones

Art 60 Creación del INTA

Art 61 1973. Irrupción de la soja

Art 62 Coninagro y grupos CREA

Art 63 2da. revolución agrícola argentina

Art 64 Pacto Perón-Frondizi

Art 65 Lanusse y la agricultura

Art 66 Cámpora y Perón

Art 67 Vuelven las retenciones

Art 68 La tablita de Martínez de Hoz

Capítulo 9

1983-1989: La nueva democracia

Art 69 Los créditos indexados Índice Aguado

Art 70 Las exportaciones de carnes a la URSS

Art 71 El grupo Cairns y la Ronda Uruguay del GATT

Art 72 La cuota de soja, cuando la producción era mínima

Art 73 Las cuotas de importación de la UE.

Art 74 La cuota Hilton, se debe licitar ¿?

Art 75 La banca multilateral y la modernización del sector público

Art 76 Proyectos contra la pobreza rural (el FIDA)

Art 77 La tercera globalización

Capítulo 10

1989-1999 La década del 90

Art 78 El colapso del ‘89

Art 79 La desregulación económica, Decreto 284.

Art 80 La creación del INASE

Art 81 La revolución de la biotecnología

Art 82 La pesca en el mar argentino

Art 83 Las semillas transgénicas

Art 84 El agro en la convertibilidad de DC

Art 85 La agricultura orgánica

Art 86 La OMC y las nuevas rondas

Art 87 La hidrovía, el nuevo camino real

Art 88 La cumbre mundial de la Alimentación 1995

Capítulo 11

1999-2010: Sobre la marcha y el Bicentenario

Art 89 El nuevo colapso del 2001

Art 90 El millón de has. de Rodríguez Saá

Art 91 Derecho Real de Superficie Forestal

Art 92 “Cambio de modelo”

Art 93 Las retenciones de nuevo, necesidad o ideología

Art 94 El agro crece a pesar del Estado

Art 95 La guerra de las patentes y regalías

Art 96 Cambio en el régimen de propiedad CCyC

Art 97 La nueva guerra de la carnes

Art 98 El golpe institucional del 2001 y el agro

Art 99 La gobierno de NK

Art 100 La 125 y la rebelión del campo

Art 101 Se requiere cambiar el aire

Conclusiones

Agosto 2009

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Son 12 etapas, con 120 art. 1 pág c/u en 120 págs, a una pág. por art. sin contar tapa, contratapa, Prólogo, Índice, Introducción y Conclusiones de Matías Longoni el gordo de Genoma o ambos.

Hay 101 títulos, deberían haber 120

Debe ser 90 % coherente con GENOMA

Estas son Ideas, de las cuales hay 10 art, publicados y muchos otros que habré que readaptalos (los que están en www.jesusleguiza.com.ar , como los siguientes

El alambrado, ok

El reparto de tierras,

La creación de las facultades a agronomía y veterinaria

La soja en Santo Tomé y en la Pampa

Las colonias en el centro

Las colonias en el sur

Los inmigrantes de Chaco y Misiones

Los gauchos judíos

La venta de tierras públicas de Misiones por parte de Corrientes

Ministro André Bretton-1924/1925

Artículos desordenados