Jesús Leguiza

Fundacion FEDERAR – 08/05/2009

El alambrado se empezó a utilizar a mediados del siglo XIX y constituyó uno de los hitos en el desarrollo del agro argentino. Sirvió para delimitar el perímetro de los campos y marcar en forma contundente los derechos de propiedad de la tierra, porque antes se usaban zanjas, cercos, plantas espinosas, pircas en el noreste. También para dividir los mismos en potreros, proteger huertas y jardines de los cascos.

José Hernández en 1882 escribió en su libro “Instrucción del Estanciero” escribió que el alambrado cambió la historia de la industria rural, la agricultura.

Las zanjas y los cercos

Con el surgimiento de la ocupación de las tierras, la manera de determinar el perímetro de los campos y fortines eran los accidentes geográficos, principalmente los ríos, arroyos y sus confluencias (rincones o rinconadas). Las zanjas, que completaban el cierre de los límites de las tierras de las estancias, eran anchas y profundas de manera que no podían cruzar los animales, caballos, mulas, vacas y hasta los invasores. La zanja también sirvió para la protección de montes y sembrados, sirvió de potreros y corrales, como también constituía un obstáculos para los indios y otros usurpadores.

Adolfo Alsina, Ministro de Guerra de Nicolás Avellanera, en 1876 solicitó a un ingeniero francés construir una zanja de 3 metros de anchos y 2,5 de profundidad con un terraplén que debía extenderse del fortín Guerrero (al sur de Córdoba) hasta Bahía Blanca, para evitar la invasión de los indios que se dedicaban a robar ganados; pero, la iniciativa quedó inconclusa ya que solo llegó a excavarse unas 7 leguas en la zona de Trenque Lauquen.

El origen del alambrado (Richard Newton)

Richard Newton, un estanciero inglés, introdujo el primer alambrado en el año 1845 para proteger los jardines y la huerta de la estancia Santa María localizada en Chascomús.

Diez años después, la primera estancia en ser delimitada en todo su perímetro fue “Los Remedios”, que estaba en los las tierras del actual aeropuerto de Ezeiza. En este caso el propietario era Fransisco Halbach, el Cónsul de Prusia, que se dedicaba a la cría del ganado ovino. Aparece entonces la figura del alambrador y del potrero, tanto para separar a los animales como los cultivos. Facilitaron las tareas rurales, aunque lo más importante, como se indicó, fue demarcar la propiedad de la tierra.

Ese año puede considerarse como el año oficial de introducción del alambre dado que se incorpara como un artículo de importación en los registros oficiales. Entraron al puerto de Buenos Aires unos 600 rollos y sirvió de antecedente para en la Ley de Aduanas de año 1857.

El primer alambrado (Francisco Halbach)

El alambrado hizo posible la aparición de la estancia, con su fisonomía actual y luego la cabaña, el tambo, la granja y la chacra y todo por obra de un inspirado precursor visionario.

La actividad ganadera resultó también favorecida por el uso del alambre. En primer lugar, redujo la necesidad de mano de obra, lo cual hizo más sencillo el manejo del ganado; y en segundo lugar, facilitó el cruzamiento de animales de forma controlada -y no indiscriminada como sucedía con la cría a campo abierto-. Su uso permitió separar o reunir al ganado según su calidad.

A pesar de algunas resistencias por su elevado costo, el uso del alambrado fue ganando adeptos entre los principales propietarios rurales. Su implementación resultó ser muy eficiente para fijar con precisión el perímetro de las propiedades, para contener al ganado y evitar las mezclas con rodeos vecinos y al mismo tiempo impedir el paso de transeúntes. En consecuencia, el alambrado también colaboró con la expansión de la agricultura al garantizar el cuidado de las áreas cultivadas y proteger árboles y otras plantas.

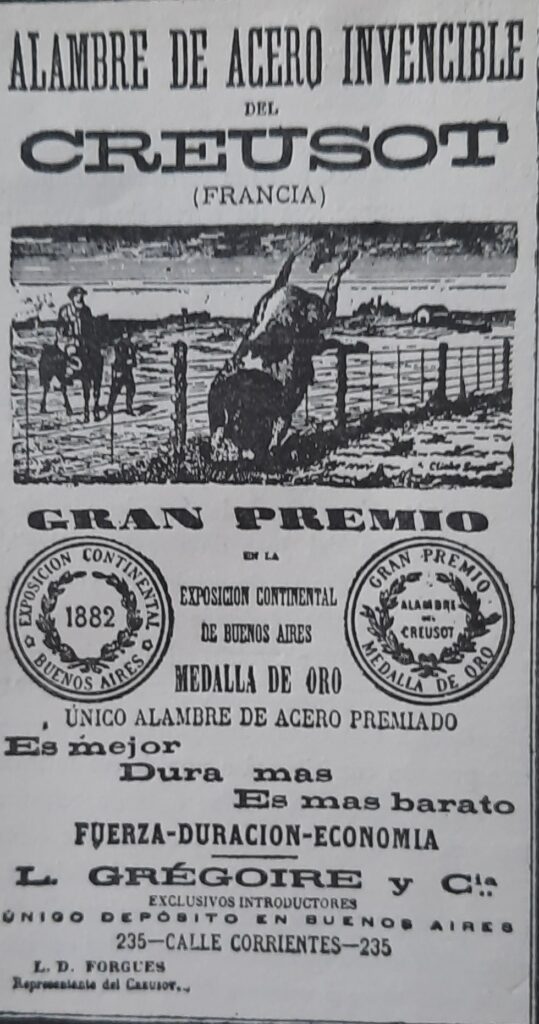

El alambre más conocido era conocido como Creusot, procedente de una ciudad francesa de ese nombre en donde se localizaba una fábrica metalúrgica muy renombrad que producía un alambra de acero promociona como “Invencible”.

El Ñandubay

Para hacer más fuertes y resistentes los alambrados y cargar más hilos se empezó a utilizar poste para hacer más corte la distancia y evitar que, sobre todo las ovejas pasaran por debajo. Para ello se utilizaba unos postes muy resistentes de madera de ñandubay un arbusto autóctono muy abundante en las costas del Paraná. Estos postes eran prácticamente indestructibles y muy duraderos bajo tierra; se obtenían de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y la zona seca chaqueña. Luego se empezó a utilizar el espinillo de la misma región cuyo nombre también es aromo o aromito.

El alambre de púa

Hacia 1878, la aparición del alambre de púa era una novedad observada con recelo por parte de algunos estancieros. Les preocupaba el daño económico eventual que podía representar la desvalorización del cuero vacuno en caso de lastimaduras. Su uso y comercialización comenzó a difundirse recién una década más tarde para terminar de dar solidez a los cercos. Entre ese año y 1907 se importaron más de mil millones de toneladas de alambre con los cuales podía rodearse varias veces a todo el territorio del país.

Conclusiones

El boom del modelo agroexportador se encuentra íntimamente ligado a la innovación técnica que permitió producir materias primas de mejor calidad y en mayor volumen. Una de esas innovaciones fue justamente el alambrado y representó un salto en la modernización del campo.